政策提言

「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに 適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見(パブリックコメント)

経済安全保障委員会

委員長 柴田 英利

(ルネサスエレクトロニクス 取締役社長兼CEO)

委員長 小柴 満信

(Cdots合同会社 共同創業者)

委員長 柴田 英利

(ルネサスエレクトロニクス 取締役社長兼CEO)

委員長 小柴 満信

(Cdots合同会社 共同創業者)

今般、内閣府から公示された「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準(案)」に対して、本日、意見(パブリック・コメント)を内閣府に提出いたしました。

安全保障の概念が経済・技術の分野に拡大した現在において、「政府が保有する経済安全保障分野の機微情報」の管理保全の必要性が増しており、本会は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法(以下、本法)の施行に向けての着実な前進を歓迎しています。一方で、今回示された政令案、運用基準案ではわかりにくいと感じる箇所や、必ずしも十分な手当てができていないと思われる項目があると考えております。

本意見では、適合事業者の認定を受ける民間企業の関心が高い以下の5点に言及することといたしました。

意見のポイント ※詳細は、別添の意見本文をご確認いただきますようお願いいたします。

本制度の施行に向けた着実な前進を歓迎。その上で、以下の5点に言及。

① 保護対象となる情報の明確化

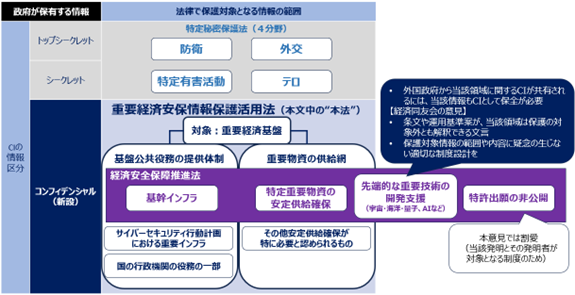

- 政府が保有する「重要経済基盤に関する情報(「基盤公共役務の提供体制」「重要物資の供給網」)」が保護対象となる。運用基準案には「重要経済基盤保護情報該当性(以下、該当性)」の要件が示されているが、宇宙、海洋、量子、AIなど、将来の経済基盤を担いうる最先端技術に関しては、「革新的な技術やそれに係る情報であっても、重要経済基盤に関するものでなければ本法の保護対象外」とも解釈できる。

- 民間企業の国際的なビジネス機会の確保・拡充に資する制度にもなるよう、外国政府との間での機微情報の共有が可能となる制度運用、保護対象情報の範囲や内容に疑念が生じない制度設計を期待。

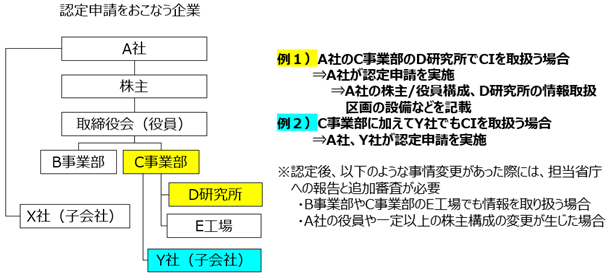

② 適合事業者認定を検討する企業への十分な事前情報の提供

- 運用基準案で該当性の詳細が示されているが、定性的な表現で理解しにくい。

- 適合事業者認定を受けようとする企業に対しては、認定取得の要否を判断するために必要かつ十分な情報提供が事前に行われることを期待。

③ 適合事業者認定に関する詳細な指針やマニュアルの整備(特にFOCI について)

- 申請企業が適合事業者となることを政府・企業の双方が望んでいるからこその申請であり、不適合は双方にとって避けたい事態。

- 部分的に不適合な箇所があった場合には、企業が不適合箇所を除去・緩和するための猶予期間の設定や、除去・緩和のための指針やマニュアルも整備すべき。

- 適合事業者と認定した後の措置(認定申請書に記載した情報の変更報告など)と対になる考え方である。マニュアルの整備が難しい場合でも、必要に応じた官民連携が行われることを望む。

④ 諸外国との相互運用に資する制度整備と政府間交渉について(FOCIなど)

- 米国と日本では取締役会の構成及び運営が異なるので必ずしも同一である必要はないが、「諸外国に通用する制度となる」ように、FOCIを含めた制度の整備と、諸外国との政府間交渉が行われることを切に願う。

⑤ 特定秘密保護法との“シームレスな”運用について

- 本法では情報漏洩時の法人への両罰罰則があるが、特定秘密保護法では規定がない。

- 民間企業の防衛産業への参入機会が促進される中で、従来は公務員が大多数を占めていた特定秘密保護法による適性評価において、民間企業従業員の増加が予想される。特定秘密保護法においても情報漏洩時の法人への両罰規定の制定を検討するなど、両法の間で矛盾のない運用がなされるべき。

本文図2 政府が保有する機微情報の管理保全体制と運用基準案で示された具体例の整理

本文図2 政府が保有する機微情報の管理保全体制と運用基準案で示された具体例の整理

本文図3 適合事業者認定の申請事例と想定される負荷

以 上