採録記事|未来志向の政策トーク番組

『日本再興ラストチャンス』第16回「生成AI」

第16回「生成AI」

経済学者・中室 牧子氏と経営者・有識者の対話を通じて、日本を、経済を再興させるアクションプランを考える「日本再興ラストチャンス」。今回は、「生成AI」について議論しました。(この記事は、ビジネス映像メディア「PIVOT」で配信された動画を採録しています。)

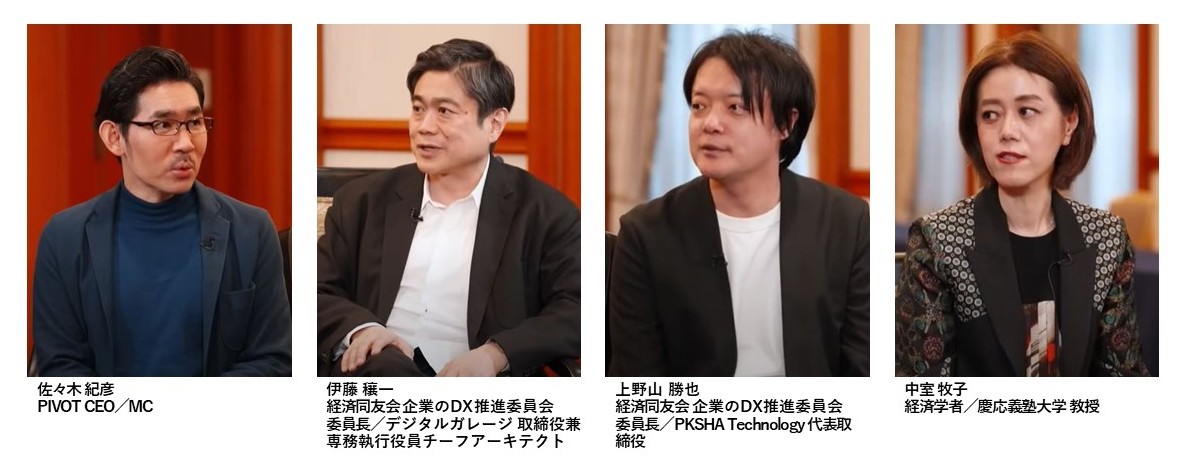

- 中室 牧子

経済学者/慶応義塾大学 教授 - 上野山 勝也

経済同友会 企業のDX推進委員会 委員長/PKSHA Technology 代表取締役 - 伊藤 穰一

経済同友会 企業のDX推進委員会 委員長/デジタルガレージ 取締役兼専務執行役員チーフアーキテクト - 佐々木 紀彦

PIVOT CEO/MC

(所属・役職は出演時)

社会実装に落とし込むスピードが早い中国

佐々木 本日は生成AIをテーマに議論していきます。中室さんはどのような使い方をされていますか。

中室 プログラミングにも、論文の校正にも使いますね。プロフェッショナルライティングについては世界的に見て40%ほど生産性が上がったという研究結果も出ています。学生が使うのももちろん有効だと思っていますが、倫理面や運用面についての課題を感じている教員も多いとは思います。

佐々木 そうした教育面についても深堀りしていけたらと思います。では本日のゲストをご紹介します。1人目はPKSHA Technology代表の上野山勝也さんです。東大の松尾研出身で、生成AIのスタートアップという最先端領域にいらっしゃいます。よろしくお願いします。

上野山 よろしくお願いします。

佐々木 2人目のゲストは、デジタルガレージの共同創業者取締役であり、現在は千葉工業大学の学長も務める伊藤穰一さんです。かつてはMITメディアラボの所長としても活躍され、まさに世界の最先端に触れてきた方のひとりです。

伊藤 よろしくお願いします。

佐々木 前半では生成AIが社会をどう変えていくか、地政学的な観点も交えながら、現状を大局的に見ていきたいと思います。そして後半では、日本がこの流れの中でどう勝ち筋を見出していくのかについて議論したいと思います。前半は非常に大きなテーマではありますが、生成AIが社会に与えるインパクトについてはいかがお考えでしょうか。最も注目している観点について、お二方から伺えますか。

上野山 議論としては基盤モデルの話がよく聞かれますが、基盤モデルと人をつなぐアプリケーションやリーガルのガードレールといったレイヤーは、まだ整備途上です。これから5年10年の間にどう変わっていくか、注目すべき点だと思っています。

佐々木 基盤モデルレイヤーについては、ある程度勝負がついたということでしょうか。

佐々木 結局、「AI戦争」としては、アメリカと中国のどちらが優位と言えるのでしょう。

上野山 生成AIと言っても、いろいろなレイヤーがあります。たとえば基盤モデルのレイヤーがあり、それを支える半導体、あるいは半導体バリューチェーンのレイヤー。そこに必要となる電力という問題。そこまで考えていくと、国家間のパワーバランスまで話が及んでいきます。一方で基盤モデルの上にはアプリケーションやリーガルレイヤーがあり、そこはユーザーとどう結びつけるかという競争になってきます。つまり、各レイヤーでだいぶ競争の意味合いが違ってきます。

伊藤 先ほど話題に出たDeepSeekがおもしろいのは、アメリカに留学していない研究者で開発されたということと、1つ前の半導体を使っているがゆえにアメリカの輸出規制にかからないということです。つまり、中国としてアメリカの規制を完全に無視して進められているわけです。このDeepSeekの場合は安く効率的につくれたことが特徴ですが、一方で、資金を投じて最先端のものをつくるというアメリカ流のアプローチもあります。中国の強いところ、アメリカの強いところは少し異なり、賢く効率的につくることに対して、中国が今かなり磨かれてきているという状況でしょう。さらに、自動運転や人型ロボットはかなり中国が進んでいます。もしアメリカが関税政策で閉鎖的になると、中国は独自でより強みを増していくことになると思います。

佐々木 政策として外国を締め出すと、その分、競争力が落ちていく可能性がありますよね。

伊藤 かつて半導体産業においても、ブロックすることで競争が減り、かえって国内産業が弱くなるということが起こりました。最近は中国からアメリカに留学する人が減り、IT企業においてはインド出身者が目立ちます。一方中国では、自国で育った人たちが、どんどん事業を生み出しています。データ活用がしやすく、いろいろなことを実装して試せるのが中国の強みだといえます。それに対して日本は、社会のためにデータを使うということにはかなり制約がある状況だと思います。

佐々木 上野山さんは、米中の対立構造をどのように見ていますか。

上野山 生成AIの活用という観点で考えると、活用方法など現実的なところへ落とし込むスピードが明らかに早いのは中国です。たとえば黒板に書いた立体図がそのまま図面となって開発に使えたり、生徒のナレッジ度合いを可視化するツールが教育で使われたりと、生成AIの活用とデバイス化、そしてマネタイズ化までの社会実装がどんどん進んでいます。日本とは明らかな差が出てきていますね。

佐々木 中国ではあらゆるところでDeepSeekを使って実装実験を進めており、スピードも相当早いということを耳にしました。

伊藤 電子決済が出てきた時に、中国政府はそれをどんどん奨励しました。既存の銀行を守るという発想がないわけです。日本やアメリカでは既存産業を守る動きがどうしても出てきてしまうし、規制緩和もなかなか進まない。そういう点で、スピードの差は実際に出ています。また、もしかしたら宗教的な影響があるかもしれませんが、アメリカやヨーロッパでは「スーパーAIが出てきて力を持ってしまうことの恐怖」といった考え方がどこかにある気がします。それゆえにフィロソフィーを重視するファウンダーが結構多く、中国の方がプラクティカルに扱っている気がします。

制度の壁や人々のバイアスが、日本のAI実装を鈍らせる

佐々木 日本は実装が弱いと言われがちですが、ユーザーや企業側の遅さなのか、規制等の影響なのかというと、いかがでしょうか。

上野山 たとえば自動掃除ロボットで爆発的に伸びている中国の会社があります。完全に障害物をマッピングして、きれいに掃除をします。日本のメーカーも同じことができるはずですが、家電をつくってきた人と、AI分野の人とがワンチームとなってものづくりをしているケースが日本では相当少ないと思います。人材も技術もあって、すり合わせる力も強いのですが、どのように混ぜるかという点が足りていない気がします。

佐々木 規制に関する議論はどうですか。

中室 もちろん話題になっています。1つは、先ほど指摘があったデータの活用の問題です。海外ではデータが公共財だという認識が高く、個人が特定されなければ、それを新しい技術の開発に使ってもよいという価値観を多くの人が持っています。一方日本は、匿名であっても自分の情報が活用されることへの抵抗が高く、この状況を変える必要があります。もう1つは、生成AIが多様な分野にまたがることの影響です。日本の法律は所管官庁と一体化する傾向が強いので、横断型の規制改革というのは、日本が最も苦手とするところかもしれません。

上野山 データに対する認識を変える時期にきています。個人情報保護法は、基本的にデータを出すと危険であるという概念でつくられています。しかしAIが出てきて、完全にパラダイムが変わりました。たとえば皆が健康管理データを入れていくと、それが公共財となり、医療の発達に寄与します。皆がより安全になるためのデータとして、従来とは逆方向の意味合いを持つわけです。こういう認識が広がることが、変化を促すと思います。

佐々木 データを出すことで生活がよくなったという成功体験が、ないからかもしれません。

伊藤 何が特定されるかを解析するツールは増えてきて、取り締まりの技術も高まっています。ですので個人情報保護法も、情報の使い方や特定の仕方に焦点をあてていくべきですが、技術者と法学者が一緒に法整備をすることがないというのが問題だと思っています。アメリカも同様でしたが、最近は技術がわかる人たちをかなり登用しており、法律の細かさが変わってきています。

佐々木 生成AIが生活に役立ち、社会を変えているという実感をもっと増やしていくためには、どういうキラーアプリケーションが必要なのでしょうか。

上野山 学習にはすでに相当な影響が出ていると思います。たとえば弊社に入ってきた新入社員は、問いをAIでデザインして、一段階メタなレイヤーで鋭い質問を投げかけてきます。それを聞くから成長も早い。こういうプロアクティブな人が2、3割はいると思います。今後は、AI側から話しかけてくるような体験が増えるでしょう。その時に、日本の得意とするキャラクター等のエンターテイメント性との融合が進むと、かなり普及するのではないかと思っています。

伊藤 毎週のようにケイパビリティが変わっているので、前のめりの人と、そうではない人とでかなりスピードがずれてきます。実際はもう、使わないと損だという時期に入っていると思います。

上野山 政策議論の際にはよく海外事例を引き合いにしますが、従来は体験の範囲で話す分、偏りが生じがちでした。でも生成AIはインターネット上のデータの集合知をうまく引き出すので、ニュートラルに比較できます。エビデンスに基づいた政策立案は、相当パワフルになりますね。

伊藤 先ほどの新入社員の方のように、質問を考えるのには非常に適しています。専門家とやり取りするツールにもなりますし、会話を学習してくれる分、自分に沿った情報をAI側からも提供してくれます。

企業のコア・コンピタンスそのものを強化する力を活かせるか

佐々木 教育現場での広がりの話がありましたが、大人は教育機会も少ないと思います。日本企業での活用率は、海外と比べて低いのではないかと思うのですが。

伊藤 DXの動向も同じですよね。日本は総じて組織変革が難しく、前例がないとなかなか進まない傾向があります。AIを使うためのビジネス作法のようなものが変わっていくことがまず必要かもしれません。

上野山 大きな会社にはさまざまなブレーキが埋め込まれているので、それを外さないとなかなか増えないでしょうね。クラウドのAIに個人情報を入れるのを不可としている会社は、いまだに多いと思います。また、人事制度のようなものもある種のアルゴリズムとして組織を機能させていますが、AI活用を促進するようなデザインにはなっていないわけです。AIがなかった時代につくられたアルゴリズムを、AI活用を前提にしたものにどうメタアップデートできるかというのがカギになってきます。ただし人事制度のアルゴリズムが誰かの一存ですぐ変えられるわけではないように、AI時代の新しい形に変えること自体が大きな難問でもあると思います。

伊藤 独断で変えられることのリスクもありますので、日本のディセントラライズドの強みと弱みは両方あると思います。どこかが変わりだすと全体が変わるというのも日本の強みですが、タイミングが遅すぎると競争に負けてしまいます。

上野山 生成AIの活用という時に、現状は間接部門の業務効率化といった限定的な使い方が多く聞かれます。しかし本来、生成AIには企業のコア・コンピタンスそのものを強化する力があります。たとえば与信判断をAIに任せ、金融機関の審査プロセスを数カ月から1日へと短縮したスタートアップがありますが、各産業でこうした新しいプレイヤーが台頭してくるでしょう。ただ、既存企業が同じことをしようとすると、旧来の仕組みが障壁となることが多いのが現状です。組織としてどう変われるかが非常に重要だと感じます。

佐々木 従来の慣習が強い場合は、変えるよりも新しくつくるほうが早いかもしれませんね。

上野山 エース人材をグループ会社に出して、成功体験を積ませたうえで本体の経営メンバーに戻している事例などは見聞きします。長期雇用が前提の大企業だからこそできる工夫でしょう。一方でAIの進化スピードは速く、特に科学技術の分野で研究開発の加速に寄与しています。科学技術は日本が長く強みとしてきましたが、どこかの国や会社で「知能爆発」のようなことが起こるとその立場が一気に変わってしまいます。コア事業にAIを使っていくことは、とても重要だと思います。

佐々木 上野山さんのようなAIスタートアップはどうでしょう。

上野山 政府は、AIスタートアップの支援にかなり力を入れており、あとは我々民間が加速していくフェーズです。

伊藤 スタートアップ自体へのサポートはかなり強まっていますが、本当に大企業のど真ん中に変わるベンチャーが育つかというところですね。アメリカでは、大企業であっても変化し続けなければ生き残れないという意識が強いですが、日本ではそこまでの危機感は求められていない特性があると感じます。

中室 技術の進歩によって働き方がどう変化するかは、経済学でも長く議論されてきました。生成AIの登場により、多くの人が「自分の仕事が奪われるのでは」と不安を感じています。たとえば「自動運転が普及すれば運転手の仕事がなくなる」といった単純な予測がされがちですが、実際にはそう単純でもありません。マサチューセッツ工科大学のデイヴィッド・オートーらの研究によれば、高所得層だけでなく、低所得層の収入も一定程度上がっているという結果が出ています。そう考えると、生成AIによって最も影響を受けるのは、実は「高付加価値」とされてきた仕事かもしれません。法律家や翻訳家など、一部の専門職がAIに置き換えられる可能性も言われています。

伊藤 最終的に責任を取るのは人間であり、その仕上げを担うのは、真に高い付加価値を持つ人材です。大学でも、AIのハルシネーションを見抜ける教員と、それに気づけない学生とでは大きな差があります。これまでも、ワープロや自動改札の導入によって、仕事の形は何度も変わってきました。だからこそ、教育のあり方が重要になります。特に大学では、不確実な未来に対応できるよう、自ら考え、学び、権威に頼りすぎない人材を育てていくことが求められます。「言われたことを正確にこなす力」は、今後はAIに置き換えられてしまう可能性が高いわけです。

佐々木 伊藤さんが千葉工業大学の学長になったのも、教育への問題意識が大きかったということでしょうか。

伊藤 やはり日本は圧倒的に技術者の数が足りていません。アメリカでは第二次世界大戦以降、工業大学の地位が高まり、MITのように実学を重視する大学が影響力を持つようになりました。一方日本では、リーダーや意思決定層を目指す人が理工系になかなか進みません。本来、リーダー層の一部は理工系からも輩出されるべきで、アメリカではエンジニア出身の経営者も数多くいます。日本でも技術系人材の地位が向上する必要がありますので、大学という立場でその取り組みを進めたいと考えました。同時に経済同友会や国とも連携し、「エンドツーエンド」で取り組む必要もあると思っています。

フィジカルAIと科学技術分野でのAI実装は、競争力に直結する重要領域

佐々木 ここからは、日本がビジネス戦略でどう勝ち筋を描けるかについて考えていきたいと思います。その際には、半導体、基盤モデル、アプリケーションといった、各レイヤーで戦略を見ていく必要があるでしょう。半導体については、まずは世界に追いつくことが現実的な目標といえるでしょうか。

上野山 中国やアメリカを基準に考えると追いつく段階に見えますが、グローバル全体で見れば少し違った景色が見えてきます。実際には、半導体のバリューチェーン全体が国際的に構築されており、日本企業は素材や製造装置など、特定の分野で高いシェアを持っています。バリューチェーン全体で見ると、決して悪いポジションにいるわけではありません。

伊藤 先日、中国・深圳にあるドローン工場を視察したのですが、モーターを巻く作業員がソフトウェア技術者と直接やり取りしている場面を見かけました。従来はあまり接点のなかった職種同士が会話しているのは印象的で、こうした連携は今後ますます重要になると感じます。大企業がハードウェア中心の体制からソフトウェア志向に転換するのはハードルが高いですが、ベンチャーであれば、適切な人材を集めることで比較的早くこの融合を進めることができます。ベンチャーキャピタルが充実し、エコシステムが整えば、ソフトとハードが融合したスタートアップはさらに増えていくのではないでしょうか。

佐々木 今後日本として戦っていくべき領域という観点では、いかがでしょうか。

上野山 今注目すべきは、「知能化する機械(いわゆるフィジカルAI)」と「科学技術分野における発明の加速」の2つの領域ではないでしょうか。たとえば、たんぱく質の構造予測モデルのように、AIが科学の進展を支える事例もすでに現れています。この2つの分野はいずれも規模が大きく、そして日本がこれまで強みを発揮してきた領域です。だからこそ、ここでAIを活用できなければ、将来的に他国に大きく差をつけられ、日本は下請けに甘んじるしかなくなる可能性もあります。そうならないためにも、国として真剣に取り組むべき極めて重要なテーマだと思います。

伊藤 これまで日本は、ゲームをはじめとするコンテンツ分野で多くの成果を上げてきました。そうした強みを活かせば、パーソナルAIの分野でも高いクリエイティビティを発揮できるのではないでしょうか。「鉄腕アトム」や「ドラえもん」のように、ロボットを身近な存在として受け入れる文化が日本にはあります。そうした背景も踏まえ、コンシューマー向けのAIプロダクトにも大きな可能性があると思っています。

佐々木 フィジカルAIの領域に、投資は集まっているのでしょうか。

上野山 すでに多くの企業がこの分野に投資をしていますが、私はもっと大規模に取り組むべき市場だと考えています。日本はこれまでロボット開発を進めてきたものの、産業としては大きく育たなかった過去がありました。そのためロボットという言葉に対して慎重な見方が根強くあります。しかし今は、強化学習を使ったニューラルネットワークの進化によって、ロボットの動きはかつてないほどなめらかになっています。まったく新しいフェーズに突入し、これまでとは違うゲームが始まっていると感じます。

中室 人手不足が顕著な中で、ロボットに対する需要は高まってくるのではないでしょうか。

伊藤 人体ロボットのおもしろさは、人間のプロトコルでそのまま動くということです。そこで議論になるのは、足が必要かどうか。手の機能だけ発達しているロボットもありますので、ロボットのためにバリアフリーにするという考え方も出ています。

佐々木 国として投資していくことも必要でしょうか。

上野山 実際に動かせるかは別として、大企業が持つ巨大な研究開発費を、もっとつぎ込むべきではないかと個人的には思っています。中期的に立ち上がる巨大産業はすでに見えており、そこに試行錯誤と人材と資金を投じるしかありません。それを実現できるのは、やはり大企業の力だと思います。ただし、成功させるには従来のやり方では通用しません。まったく別の枠組みで動かす必要があると考えています。

伊藤 僕はよく「出島モデル」と呼んでいるのですが、本体組織から一度切り離すことでうまくいくケースは多くあります。ソニーのプレイステーションやアマゾンのKindleもその成功例と言えるでしょう。ただし重要なのは、コアの人事制度からは外しつつも、経営トップとしっかりつながっていることです。組織の中で本当に重要なプロジェクトをあえて「外に出す」という判断には、経営者としての力量が問われます。

コミュニティを再構築し、幸福度を高める手段になる可能性

佐々木 自動運転については、どうなっていく見込みでしょうか。

上野山 もはやこれは技術の問題ではなくなっているように見えます。たとえ人間より事故率が低くなったとしても、消費者の感情や不安が影響し、社会全体で合意形成ができないことが、普及を妨げている要因ではないでしょうか。また、この分野は広い意味での「イノベーションのジレンマ」も抱えており、どの程度のスピードで技術革新を進めるべきか、非常に難しい論点だと感じています。

伊藤 自動運転の開発には膨大な学習データが必要で、アメリカや中国はその点で大きく先行しています。日本がそれに追いつけるのか、それとも別のアプローチでリードできるのかは、まだ見えていません。一方で、雨や雪といった悪天候に対応できる自動運転車は、いまだ開発されていないのが現状です。最終的には「どこまで安全性を求めるのか」という判断にも関わってきます。ただ、日本はこれまで、「やってみないとわからない」ような領域に踏み出すのが遅い傾向があり、その姿勢も問われているでしょう。

佐々木 高齢者が免許を返納すると移動手段がなくなってしまうというのが、地方でよく聞かれる課題です。

伊藤 自動運転以前に、ライドシェアもできていないという見方もあります。

中室 自動運転については議論が進んでおり、次の1~2年くらいで大きく景色が変わるのではという期待もあります。しかしながら当面はやはり、人による運転がラストワンマイルのところで必要だと思います。するとライドシェアの議論が欠かせませんが、そこがあまり進んでいるとは言えませんね。

上野山 コミュニティの消失が日本人の幸福度を下げているのではないかと私は勝手に感じています。AIは人と人とのつながり方を変える技術でもあるので、コミュニティを再構築し、幸福度を高める手段になるのではないかと思っています。

佐々木 それはあるかもしれませんね。YouTubeのコメントを書き込むのもコミュニケーションの一種だと思うのですが、実際シニアの人が多く書き込んでいると思います。

伊藤 翻訳や通訳は大規模言語モデル(LLM)が得意とするところの1つです。これまで日本にとって言語の壁は大きな障害でしたが、それも一気に乗り越えられる可能性があります。たとえば、中国からアメリカにTikTok経由で商品を販売するように、翻訳ツールとソーシャルメディアを組み合わせれば、誰でも海外市場にアクセスできる時代です。日本の製品を海外に売ることも、インバウンド向けのおもてなしをAIで支援することも十分に可能です。インドのような多言語の国に対しても、AIの出力精度が高まれば、コンテンツを直接販売できるチャンスが広がっていくでしょう。

中室 一方で最近、デジタル庁と警察庁が一緒になって、SNS上でのなりすましや詐欺を発見するAIを開発しています。SNS上のコミュニケーションをよりヘルシーなものにしていくために使うのも、よいAIの使い方だと思います。

佐々木 AIを使い、悪意を持つコミュニケーション拡張も考えられると思うのですが、そこはどう抑制したらよいでしょうか。

上野山 AIが勝手に増幅しているのではなくて、AIを使った人間が増幅しているということをまずは押さえるべきだと思います。

伊藤 悪意を持つ人が新しいテクノロジーをいち早く使う傾向は、これまでにもありました。リスクテイカーでもあるので、先に使うわけです。それをなくすインセンティブがあまり働いていないのは、1つのマイナス要素だと言えます。ただし、パスワードを1つ増やすだけでかなりブロックできることもありますので、個人としても会社としても、まずはベーシックなサイバーセキュリティ対策を徹底するところからだと思います。

「一周遅れのフロントランナー」を目指せるタイミング

佐々木 そういうことをどう学んでいったらよいのでしょうか。

伊藤 あるアンケートによると、日本人は大人になってからの学習意欲が低く、企業が教育にかける投資も少ないという結果が出ていました。これを戦略的に変えていく必要があります。同時に、自ら学びたいという内発的な意欲を持つ人材を育てるのも重要です。大学に入ることがゴールとなってしまっています。

中室 アメリカの大学院では倫理に関する教育が必修なのですが、生成AIを活用する前に身につけておくべき知識や姿勢について、日本でもしっかりと教育していく必要があると感じます。現在は、生成AIの使用可否や、使い方に関する指導も教員任せになっているのが実情です。そこは何かしら共通カリキュラムを整備したほうがよいのではないかと思っています。

伊藤 ChatGPTのリリース当初、個人ユーザーの数では日本が上位だったという話はありました。日本人には新しいものを試してみたいという好奇心や、学ぼうとする意欲があるわけです。ただし、それを企業としての活用にまで落とし込めないケースは少なくありません。DXがなかなか進まないのも、同様の理由によると思っています。

佐々木 ここに稼げるチャンスがあるのに、なぜ踏み込まないのでしょう。

上野山 抽象的になってしまうのですが、こうした議論の先にいつもたどりつくのは、新しいものが出てきた時に、おもしろがって受け入れる人とそうではない人の違いがどこにあるかということですね。

伊藤 日本では「言われたことをこなせば何とかなる」という考え方が根強く、標準化された「きちんとこなす人材」を育てる傾向があります。大学も、ある意味でロボットのような人間を育てる方向に最適化されてきたと言えるかもしれません。しかし今は、AIを人間らしく進化させようとしている時代です。であれば、人間がAIのようになるのではなく、それぞれの強みをさらに伸ばす方向のほうが、これからの社会には合っているはずです。ただしこれは、標準化された試験を軸にした日本の教育システムだとなかなか難しいかもしれません。日本のノーベル賞受賞者が30人程度にとどまり、MITだけで100人を超えるのも、「好きなことに突き進む文化」の違いから生まれているのではないかと感じています。

中室 もうひとつ大きな課題は、人材育成は急には方向転換できないということです。たとえば、日本の大学は文系が約7割、理系が約3割という構成ですが、この割合を逆転させようと思っても、教員の採用バランスも含めて、すぐに変えることはできません。一方で、最近では「42Tokyo」のような民間のエンジニア育成機関も登場しています。これは学校ではないものの、新たな教育機会を提供する仕組みです。学校の外で多様な学びの場を増やしていくことも、これからの社会にとって重要だと感じています。

佐々木 最後に、日本が生成AI時代により輝くためのメッセージを順にお願いできますか。

伊藤 日本は変革に時間がかかる国ですが、たとえ後発であっても、真に価値あるものをつくり上げ、世界のトップに立ってきた事例が数多くあります。自動車やゲーム、キャラクターグッズなども、まさにそうした歴史の中で成長してきました。だからこそ、出遅れていることを必要以上に悲観せず、「一周遅れのフロントランナー」を目指せたらよいのではないかと思っています。

上野山 AIが進化するこれからの社会は、新しいものをおもしろがれる人にとって、非常に刺激的な時代になると思います。もちろん課題もありますが、今日はポジティブな可能性についても多く話が出ました。特に若い世代には、ぜひそのおもしろさに飛び込んでいってほしいと感じています。また、私のまわりを振り返ると、「大学で学んだから起業できた」という人はほとんどいません。海外など自分とは異なる文化に飛び込んで脳が揺さぶられ、その経験を通じて自己を更新しながら道を切り拓いてきた人がほとんどです。日本にいると、自国のよさがなかなか見えません。だからこそ、一度外の世界に出ることがとても大切だと思います。環境を揺さぶりながら内面を拡張していくのが教育の本質ではないでしょうか。「勝手におもしろがる力」がもっと広がっていくことを願っていますし、私自身もがんばりたいと思います。

中室 異質な者同士のかけ合わせが大きな成果を生むということは、これまでの研究でも示されてきました。生成AIは、まさにそうした異質な要素を組み合わせるのに適したツールです。その特性を活かして使っていくことが、今後ますます重要になるでしょう。また今日改めて感じたのは、規制やデータ利活用に関する制約が、やはり大きな壁になっているということです。こうした部分は国が責任をもって変えていくべき領域であり、未来の可能性を広げるためにも、前向きなルールづくりを進めていくべきだと強く感じました。

佐々木 本日は、ありがとうございました。

◇ ◇ ◇

「日本再興ラストチャンス」

経済同友会とビジネス映像メディアPIVOTがコラボレーションし、YouTubeで配信する未来志向の政策トーク番組。「失ってしまった」30年を経て、これからどのように日本を、経済を再興すべきか。毎回1テーマを設定し、経済学者と経営者・有識者との対話を通じて、解決に向けたアクションプランを提案します。配信一覧はこちらから

動画はYouTube PIVOT公式チャンネルから